慶應義塾大学 大村研究室

Research 研究概要

クラスレートハイドレート(以下ハイドレート)とは,水分子(ホスト分子)が水素結合によってかご状構造を形成し,その中に別の分子(ゲスト分子)が入ることで生成する結晶構造である.1つのかごにつき 1 つのゲスト分子が内包されるため大きなガス包蔵密度を持っている.また,結晶構造は主に構造Ⅰ,構造Ⅱ,構造 H の 3 種類があり,各々の結晶構造に定まったかご(ケージ)の大きさがあるためケージに入りやすいゲストと入りにくいゲストが存在する.

ハイドレートを用いた CO2 の連続分離では,一定量の水と H2+ CO2 混合ガスを連続的に供給し,同時に生成物であるハイドレートスラリ(水とハイドレートの混合物)を回収する.投入される気相の組成と排出されるハイドレートの組成が異なる.そのため連続で運転することにより、気相・ハイドレートスラリの組成が時間連続的に変化し組成が収束する.その系としての性能を評価するためには最終的な組成、随時の組成の変化を理解することが重要である.

本研究室では水素混合ガスからの水素分離、メタン混合ガス、窒素混合ガスなどを対象にハイドレート法によるガス分離可能性を探っている。

クラスレートハイドレートとエネルギー・環境技術

クラスレート水和物(クラスレートハイドレート,以下ハイドレート)とは,水分子が水素結合によって作るかご状構造の内部に別の物質の分子が包み込まれてできる結晶のことを言います.

ハイドレートには大きなガス包蔵性や大きな生成・分解熱等の物性があり,これらを活用した天然ガス輸送・貯蔵技術や空調技術など新規なエネルギー・環境技術の開発が進められています.

またハイドレートは自然界にも存在しており,これらの天然のハイドレートはエネルギー問題や地球環境問題と密接に関係しています.海底や永久凍土地帯に天然に存在するメタンハイドレートは将来のエネルギー源となる可能性があります. 南極やグリーンランドの氷床中に見られる空気ハイドレートは太古の大気を保存しており,このハイドレートの組成から過去の気候変動すなわち温暖化・寒冷化の履歴を解析する研究が進められています.さらには太陽系の惑星や衛星など宇宙空間にもハイドレートが存在する可能性が指摘されており,宇宙の成立との関係からも注目されています.

当研究室では新規なエネルギー・環境技術の開発,地球環境問題の理解と解決,及び地球・惑星・宇宙科学の理解へ貢献するためにクラスレート水和物の物性・特性を解明する実験研究を実施しています.

世界的な研究拠点として

当研究室では大村研究室としての研究活動に加えて,分子シミュレーションや熱統計力学モデリングといった理論・計算研究については泰岡研究室と連携しています.

さらに民間企業や国立大学,国の研究機関との共同研究や研究交流により,ハイドレートが関わる研究と技術開発における世界的研究拠点を矢上キャンパスに形成しています.

大村研究室では、熱工学に関する、基礎、応用研究を進めています

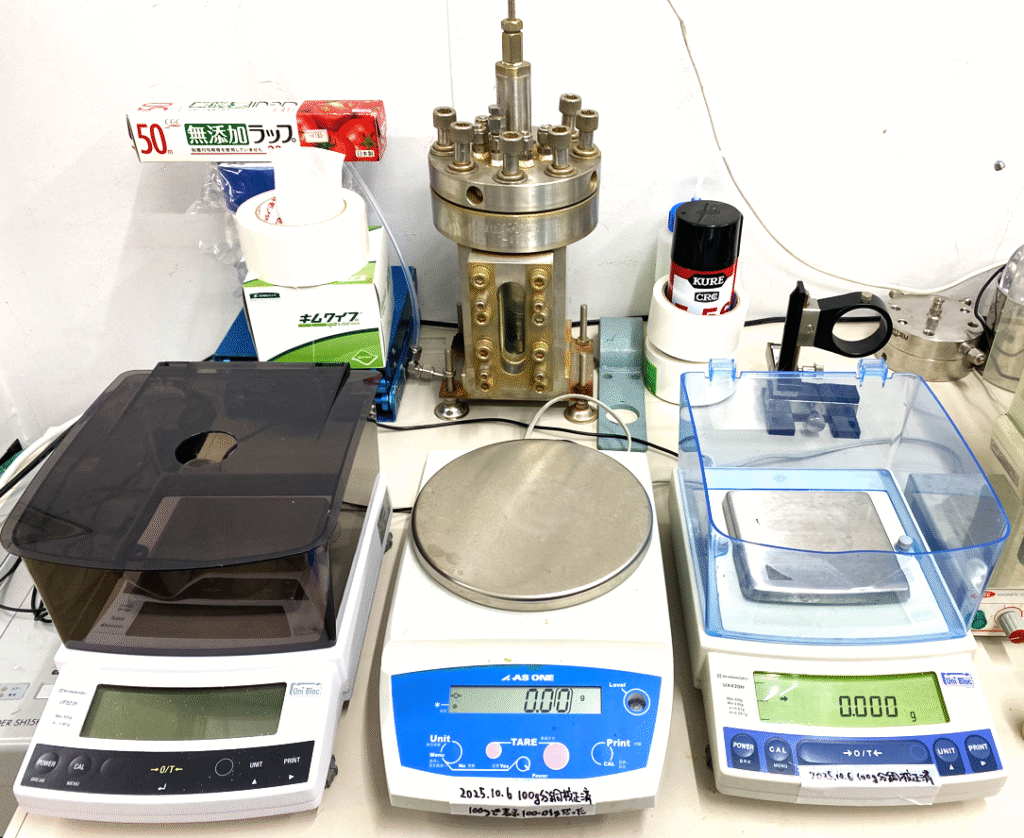

基礎研究1. 相平衡測定

基礎研究2. ハイドレートの結晶成長観察

基礎研究3. 界面張力測定

応用研究1. ハイドレートの食品応用(企業との共同研究)

応用研究2. ハイドレート法による海水淡水化(with 琉球大学)

応用研究3. 相変化材料PCMを用いた蓄冷技術・高効率冷却技術の開発

応用研究4. 重水ハイドレート共沈法によるトリチウム水分離

詳しくはResearchへ

Publication

大村研究室では海外の学術雑誌への論文投稿を積極的に行っています。

私たち、大村研究室では、次のような学術出版社に論文を投稿しております。

Elsevier、Springer Nature、ACS(アメリカ化学会)、Wiley(John Wiley & Sons)など

過去の投稿論文一覧はPublicationsへ

For Students

研究室配属・見学をご希望の方はFor Studentsへ

News 論文投稿・学会参加

- Journal of Thermal Analysis and Calorimetryにアクセプト!

2025年10月に、M2佐藤充の「40% エタノール水溶液を用いて生成したCO2ハイドレートの格子定数」に関する論文が、Journal of Thermal Analysis and Calorimetryにアクセプトされました。

- International Journal of Thermophysicsアクセプト!

2025年10月、M2葛西良之助の「トリチウム分離技術に向けた重水ハイドレートの平衡条件」に関する論文がInternational Journal of Thermophysicsにアクセプトされました。

葛西の3本目の筆頭著者論文となりました!

今回、作ったタコスの写真です!

- 学会発表@日韓熱流体工学国際会議

2025年10月、M1佐々木大雅とM2神谷怜男が沖縄で行われた第11回日韓機械学会合同・熱流体工学国際会議/The Eleventh JSME-KSME Thermal and Fluids Engineering Conferenceで口頭発表を行いました。

- International Journal of Hydrogen Energyにアクセプト!

2025年10月、天然のハイドレートと天然水素が共存する挙動についてのラマン分光測定に関するD3丸山の論文がInternational Journal of Hydrogen Energy (IF8.3) にアクセプトされました。

この研究はドイツ・ポツダムのGFZ Helmholtz Center for Geosciences (GFZ研究所, https://www.gfz.de/en/)(地球科学系の国立研究所)のJudith Schicks教授の研究グループとの共同研究です。

論文のリンク https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319925049304

丸山の8本目の筆頭著者論文となりました!

- M2神谷怜男 DC1 内定!

M2の神谷怜男が学術振興会特別研究員DC1に内定致しました.

おめでとう!

- 学会発表@第101回マテリアルズ・テーラリング研究会

2025年8月、軽井沢にて行われた第101回マテリアルズ・テーラリング研究会で、D3丸山めく、M2神谷怜男、佐藤充がポスター発表を行いました。

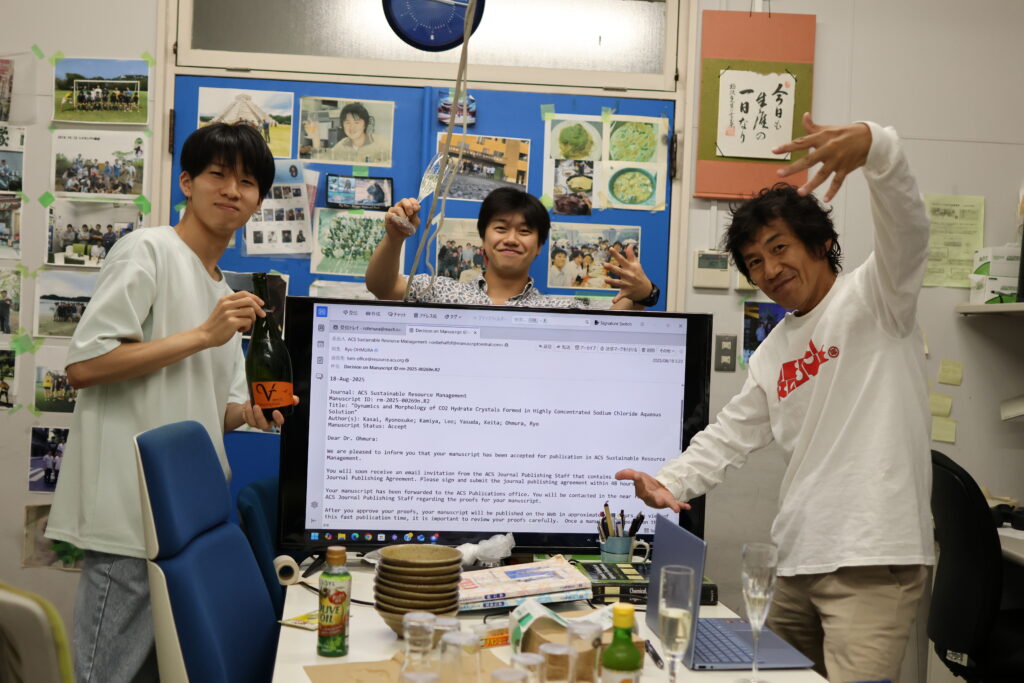

- ACS Sustainable Resource Managementにアクセプト!

2025年8月、M2葛西良之助と神谷怜男の「高濃度NaCl水溶液におけるCO2ハイドレートの結晶成長」に関する論文がACS Sustainable Resource Managementにアクセプトされました。

- 夏合宿@山中湖

2025年7月に、山梨県の山中湖にて夏合宿を行いました!

- ホームページリニューアル

2025年7月にホームページをリニューアルしました!

- 学会発表@HTSJ国際伝熱シンポジウム

2025年5月、沖縄で行われたHTSJ国際伝熱シンポジウムにて、M1 Nicolas、M2 神谷怜男、葛西 良之助が口頭発表を行いました。

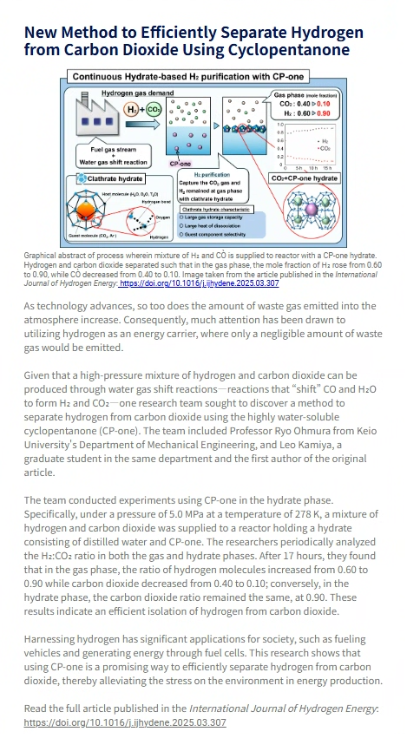

- 広報誌The Penmarkに掲載されました

2025年5月、大学の研究広報誌The Penmarkに大村研究室の研究内容”New Method to Efficiently Separate Hydrogen from Carbon Dioxide Using Cyclopentanone”が掲載されました。

- International Journal of Hydrogen Energy アクセプト!

2025年5月、M2の神谷 怜男と葛西 良之助が執筆した論文『Hydrate-based continuous hydrogen gas separation from mixing gas containing carbon dioxide with cyclopentanone』がInternational Journal of Hydrogen Energy(IF8.3)にアクセプトされました!