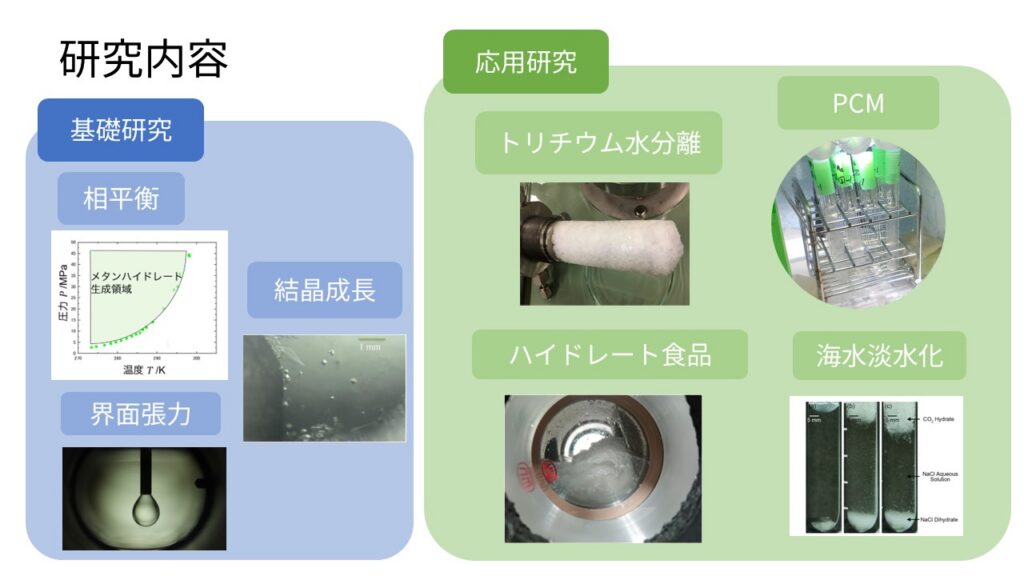

研究分野

大村研究室では、熱工学に関する、基礎、応用研究を進めています

基礎1. 相平衡測定

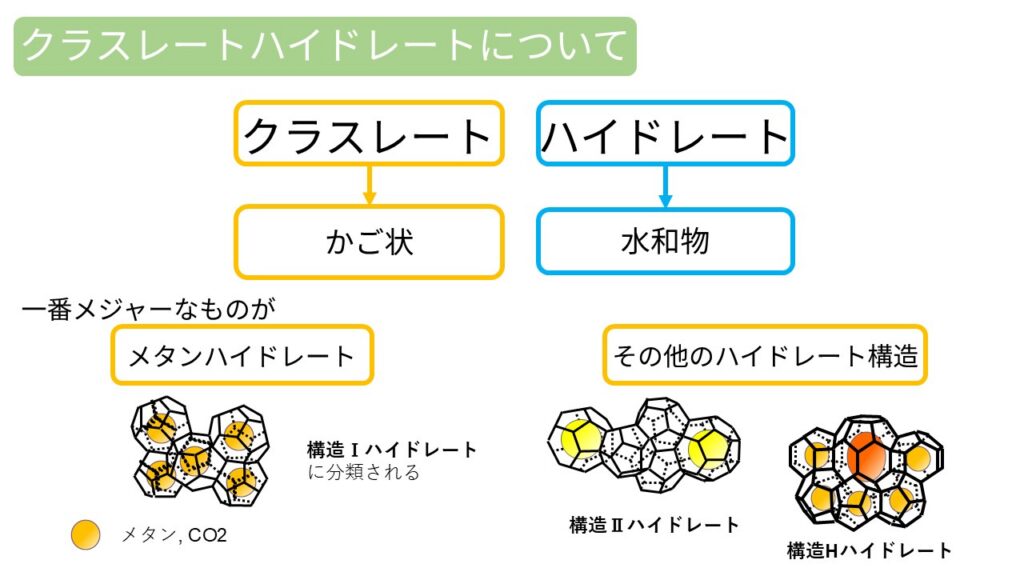

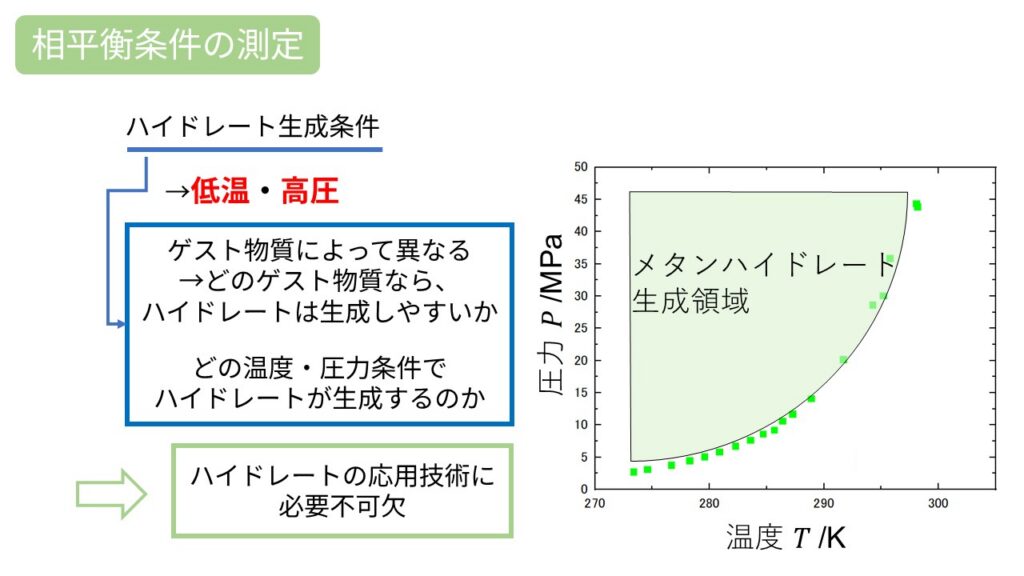

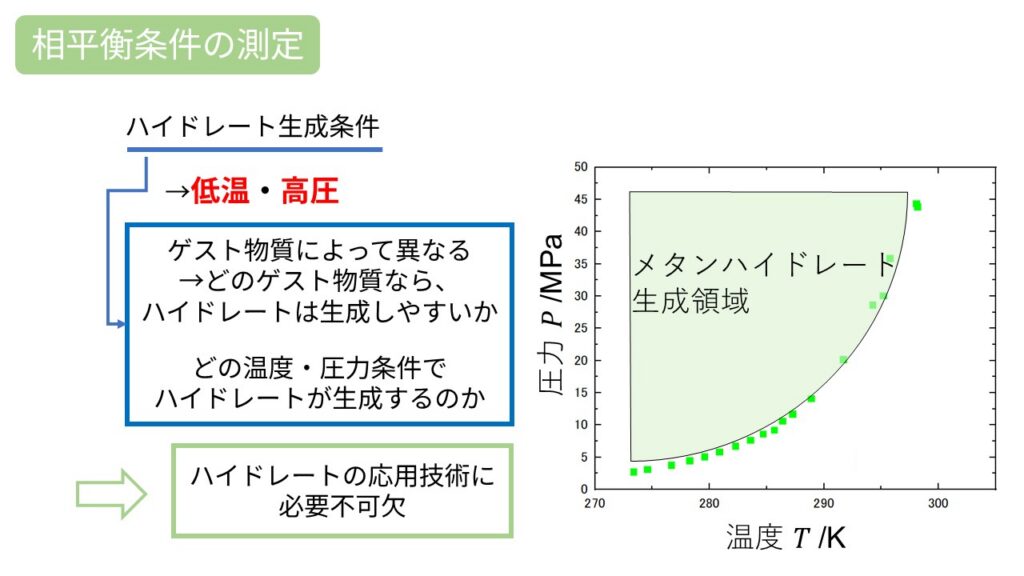

クラスレート水和物(クラスレートハイドレート,ハイドレート.以下ではハイドレートと表記する)は低温・高圧の条件下で安定に存在します.ハイドレートが安定に存在するかどうかはその周囲環境がp-T線図上でどこに位置するかによって決定されます.すなわち,周囲環境がハイドレートの平衡状態(ハイドレートとゲスト物質,水または氷が共存する状態)よりも低温・高圧側にあればハイドレートは安定に存在することができます.

ハイドレートを利用した様々な技術を工業的に利用するためにはこの平衡状態がいかなる温度・圧力であるかを知ることが重要になります.例えば,メタンハイドレートを貯蔵・輸送する際には当然,平衡状態に近い状態にすることがエネルギー効率上優れています.ハイドレートの平衡条件はp-T線図上では蒸気圧曲線のように一本の曲線によって表されます.また,この平衡条件はゲストとなる物質によっても大きく変わってきます.そこで,当研究室では様々なゲスト物質についての平衡条件(平衡曲線)を明らかにすることを目的とした実験的な研究を行っています.

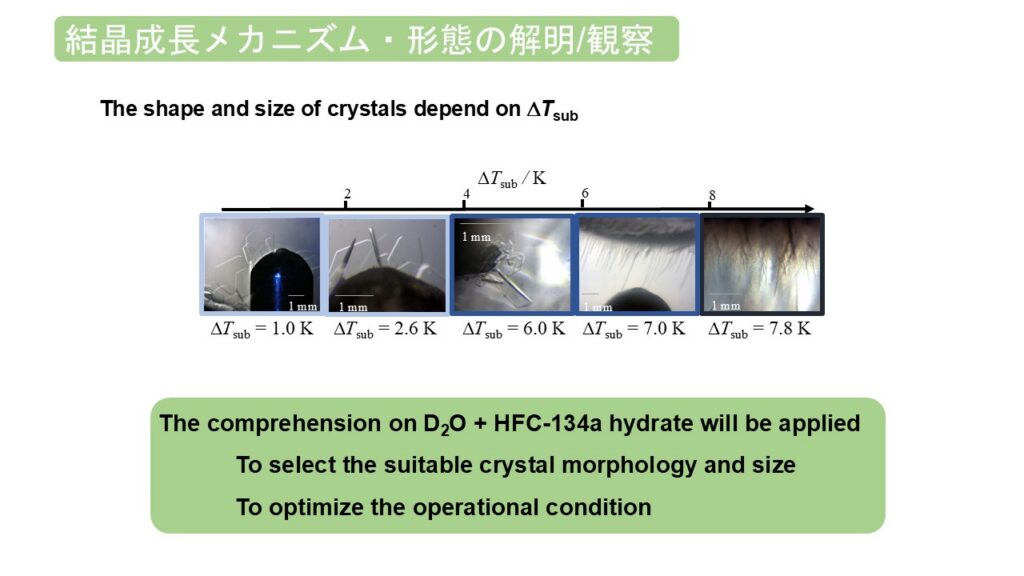

基礎2. ハイドレートの結晶成長観察

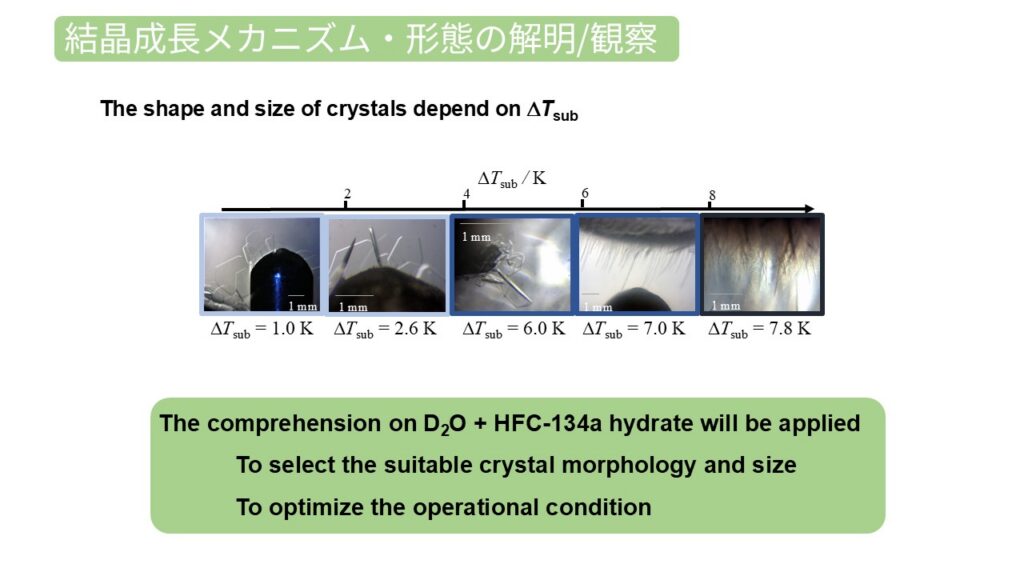

ハイドレートの結晶成長を観察する実験を行っています。様々なハイドレート技術を実用化し社会実装するためには、ハイドレートが生成容器内でどこで・どのように成長するのかを捉えることがカギとなります。ハイドレートが生成する温度・圧力条件によって、ハイドレートの結晶はまるで氷の結晶のように様々な形態をとります。本研究室では、こうした形態学的な変化を明らかにすることでハイドレート生成プロセスの実装を目指しています。

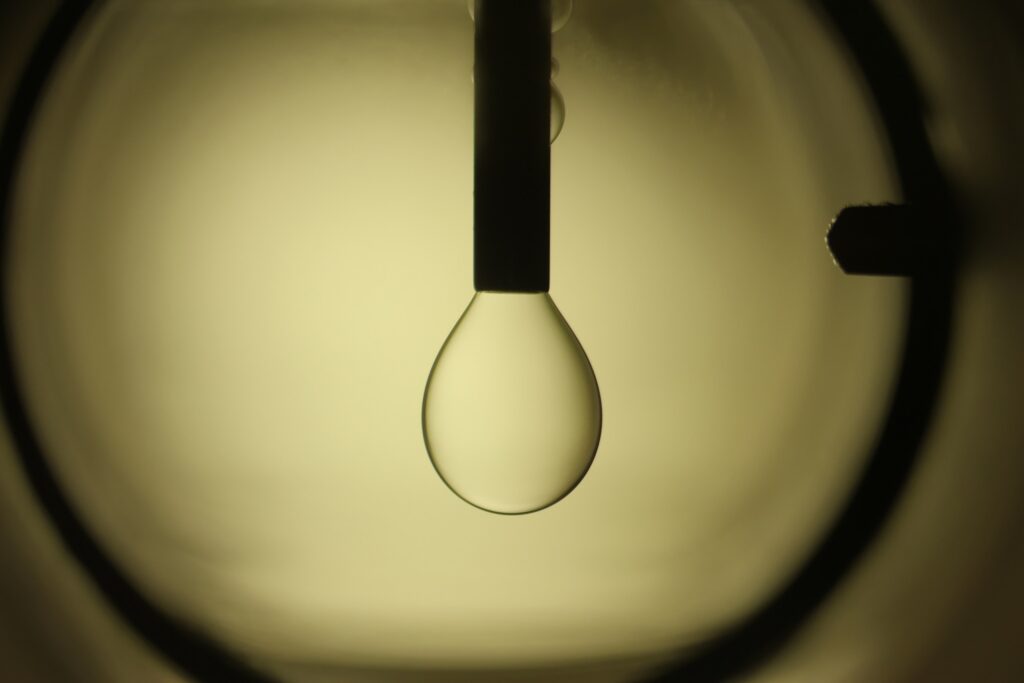

基礎3. 界面張力測定

クラスレート水和物(クラスレートハイドレート,ハイドレート.以下ではハイドレートと表記する)は低温・高圧の条件下で安定に存在します.ハイドレートが安定に存在するかどうかはその周囲環境がp-T線図上でどこに位置するかによって決定されます.すなわち,周囲環境がハイドレートの平衡状態(ハイドレートとゲスト物質,水または氷が共存する状態)よりも低温・高圧側にあればハイドレートは安定に存在することができます.

ハイドレートを利用した様々な技術を工業的に利用するためにはこの平衡状態がいかなる温度・圧力であるかを知ることが重要になります.例えば,メタンハイドレートを貯蔵・輸送する際には当然,平衡状態に近い状態にすることがエネルギー効率上優れています.ハイドレートの平衡条件はp-T線図上では蒸気圧曲線のように一本の曲線によって表されます.また,この平衡条件はゲストとなる物質によっても大きく変わってきます.そこで,当研究室では様々なゲスト物質についての平衡条件(平衡曲線)を明らかにすることを目的とした実験的な研究を行っています.

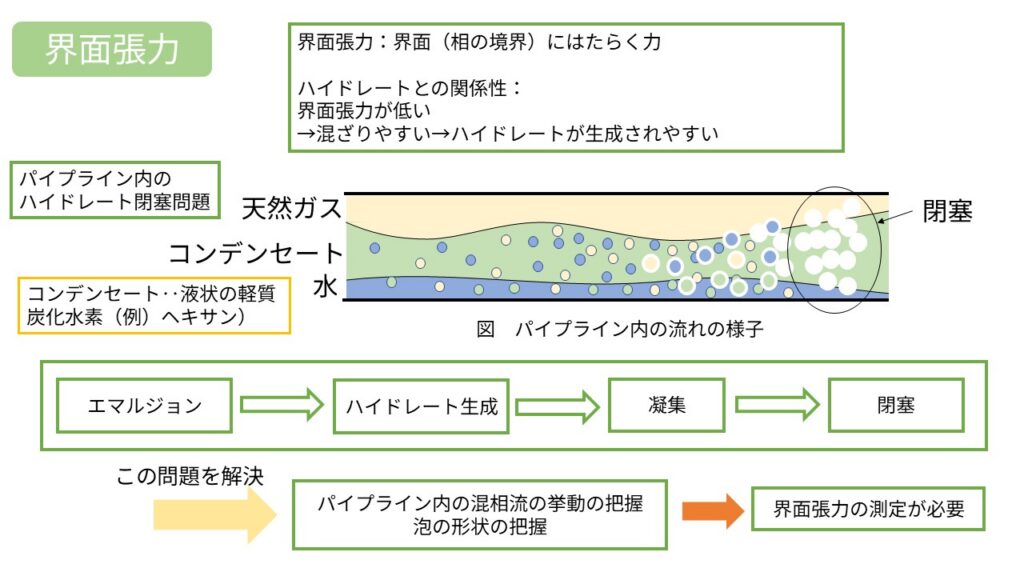

界面張力とは混ざり合わない物質同士が接する境界面(界面という)に働く、界面の面積をできるだけ小さくしようとする力のことを指します。身近な例でいえば、コップに水を満杯にいれても、丸い形状を保ってこぼれにくい現象を見たことがあるのではないでしょうか。あれは表面張力という界面張力の一種である張力によるものなのです。

では、界面張力という物性値を知ることがなぜ重要なのか。それは界面という境界面は我々の日常生活にありふれているからです。例えば、日々の生活で欠かせない、洗剤、化粧品の製品開発にも界面張力は欠かせない物性値なのです。

応用1. ハイドレートの食品応用

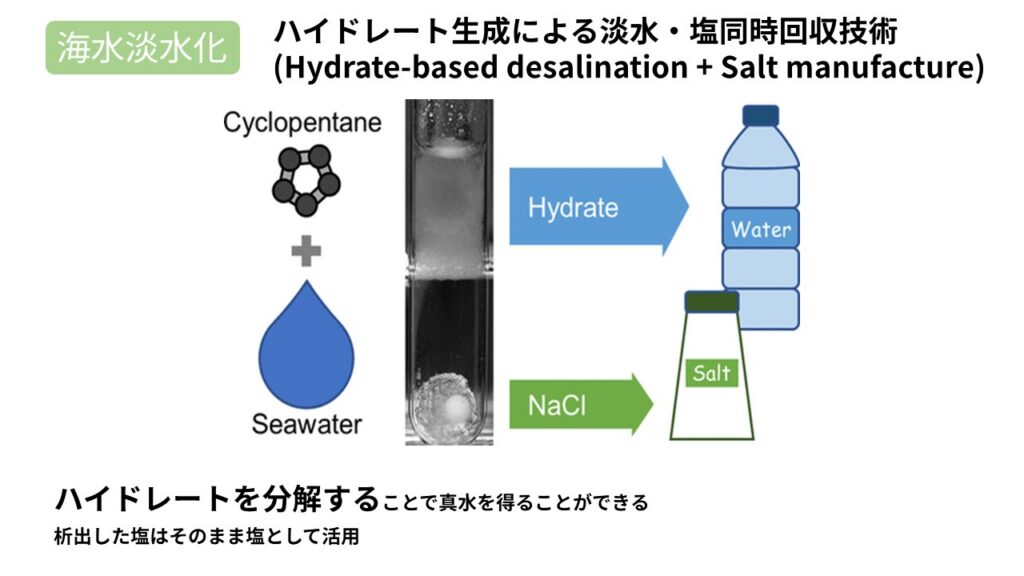

応用2. ハイドレート法による海水淡水化

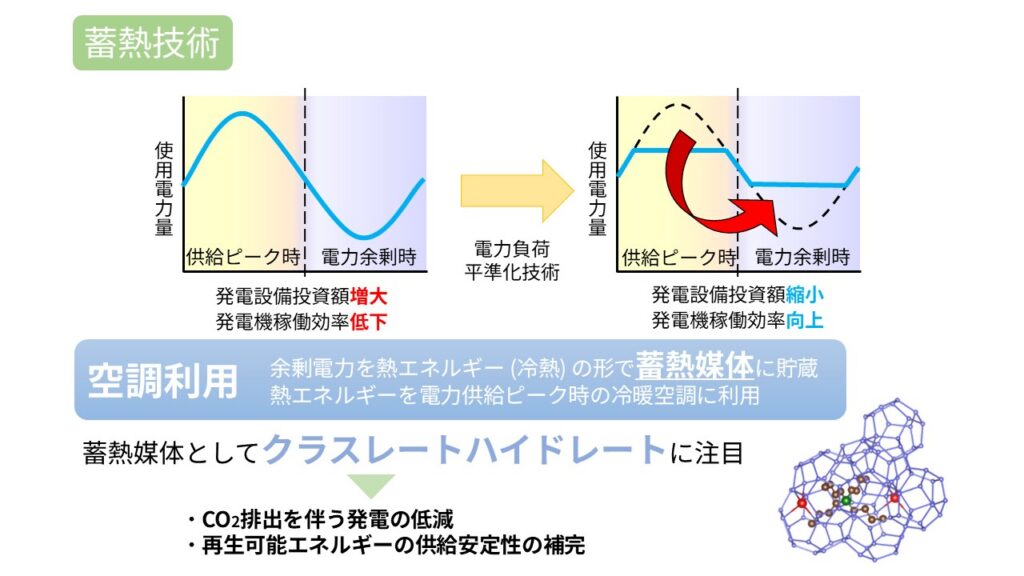

応用3. PCMを用いた蓄冷技術

Phase Change Materials (PCMs) are thermal storage media relying on their dissociation heat during phase change. One very promising category of PCM is ionic semiclathrate hydrate, bringing the advantages of lower flammability and costs for refrigeration than conventional PCMs using paraffin and ice. Contrary to regular clathrate hydrates, while cations of a guest salt are encapsulated in the cages, the associated anions replace some of the water molecules of the cages. The most common salts used in semiclathrate hydrates are Tetrabutylammonium (TBA) and Tetrabutylphosphonium (TBP) salts, which can have a wide range of phase equilibrium temperature and dissociation heat depending on their chemical composition. This diversity allows multiple applications depending on the temperature of phase equilibrium: under 8°C for its use in the cold chain, between 8 and 32°C for air conditioning applications, and between 25 and 40°C for battery cooling purposes. For example, TBA nitrate hydrate, having an equilibrium temperature of approximately 5.3 °C with a PCM mass fraction of 0.394 (1), is an interesting thermal storage media for low temperature transport and storage purposes .

(1) N. Mayoufi, D. Dalmazzone, W. Furst, A. Delahaye, L. Fournaison, J. Chem. Eng. Data 55, 1271–1275 (2010).

企業との共同研究

株式会社IHI様,IHIプラント建設株式会社様,オタワ大学と共同で研究を行ったハイドレートによるオゾンの安定な貯蔵技術につきまして,本塾のプレスリリースにて掲載されました.詳細はこちらをご確認下さい. (2020/10/07)

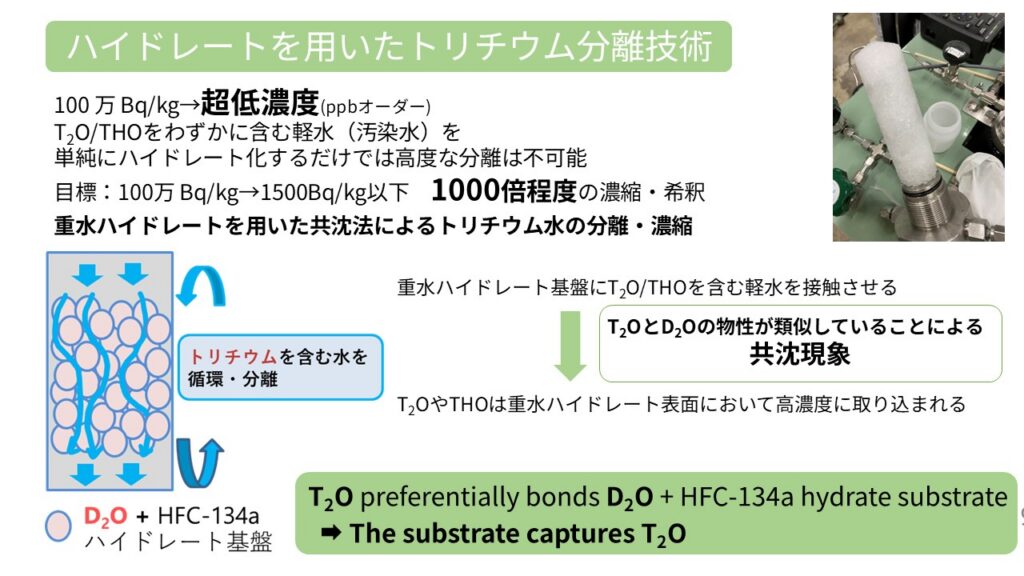

応用4. 重水ハイドレート共沈法によるトリチウム水分離

私たちの研究室では、福島第一原子力発電所において蓄積されているALPS処理水のトリチウム水を、環境への影響を最小限に抑えつつ分離・濃縮する新たな技術開発を進めています。ALPS処理水とは、多核種除去設備によってほぼすべての放射性核種が取り除かれた排水のことですが、唯一除去が難しいトリチウム水が残存しています。このトリチウム水を効果的に分離する技術が確立されていないことが課題とされています。

当研究室では、水が固体化する際にトリチウム水や重水が軽水よりも高温で固化(ハイドレート化)するという特異的な物理化学現象に着目しました。ハイドレートとは、水とゲスト物質が結合して生成する氷状の結晶物質であり、通常の氷より高い温度で形成されます。この性質を利用して、トリチウム水を効率的かつ選択的にハイドレート中に取り込ませる技術を独自に研究しています。

具体的な手法としては、まず重水とゲスト物質(HFC-134a)を用いて、多孔質状の重水ハイドレート結晶を形成させます。その後、この多孔質構造を基盤としてALPS処理水を循環させることで、トリチウム水がハイドレート中に優先的に取り込まれ、水中のトリチウム濃度を大幅に低下させることに成功しています。実際に、小規模な実験段階では、ALPS処理水相当の100万Bq/kgという濃度を環境基準である1500Bq/kg以下にまで低減することに成功し、その成果は化学工学分野のトップジャーナルにおいて公刊されています。

主要論文のご紹介

1. ハイドレートによるガス分離

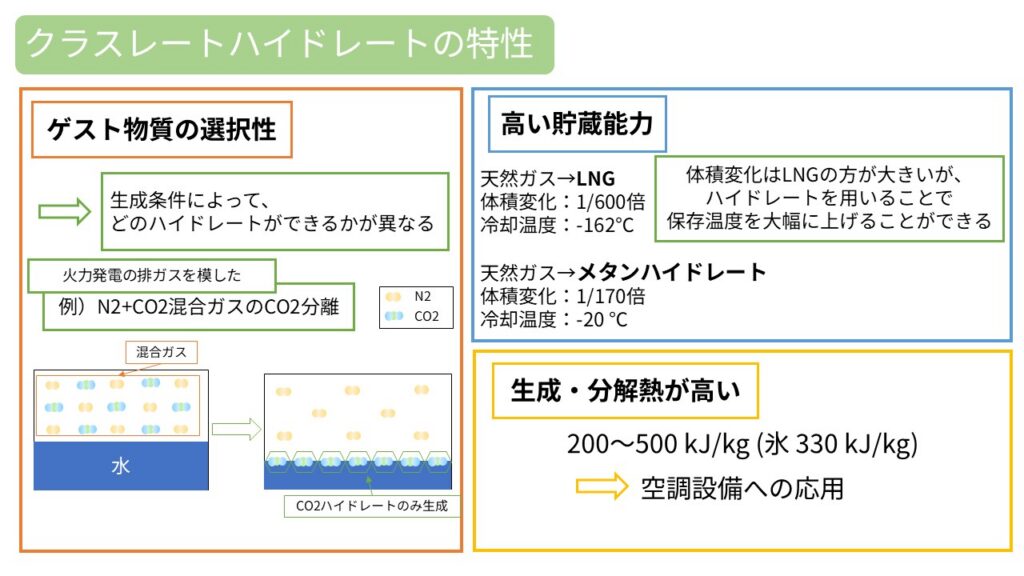

近年水素需要は大きく拡大している.現状,水素は天然ガスなどの炭化水素の水蒸気改質反応によって生成されているが,副生物として主に CO2 が生成するため回収されるガスは H2 と CO2 の混合ガスとなる.したがってこの混合ガスから CO2 を分離する必要があり,現在は化学吸収法や膜分離法といったガス分離技術が主流である.しかし,それぞれ吸収液の毒性・腐食性といった課題や,頻繁なメンテナンスが必要といった課題を有する.そこで環境親和性が高い新たなガス分離技術として注目されているのがクラスレートハイドレートを用いた方法である.

2025/03 International Journal of Hydrogen Energy (IF8.3)にアクセプト

“Hydrate-based continuous hydrogen gas separation from mixing gas containing carbon dioxide with cyclopentanone”

(シクロペンタノンを用いた二酸化炭素+水素混合ガスからのハイドレート法による水素連続分離実験)

2023/01 Chemical Engineering Journal (IF13.2)にアクセプト

“Tritiated water removal method based on hydrate formation using heavy water as co-precipitant”

(重水ハイドレート共沈法によるトリチウム水分離)

2. 界面張力の測定

2024/11 Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (IF5.4)にアクセプト

“Interfacial tension between water and pentane saturated with methane”

(山下 メタン飽和ペンタンと水間の界面張力の測定実験)

2023/11 Journal of Molecular Liquids (IF5.2)にアクセプト

“Surface tension of aqueous solutions of large organic salts: Tetrabutylammonium acetate solutions”

(TBAAc水溶液の表面張力の濃度依存性に関する測定実験)

3. 結晶成長

2024/04 ACS Energy & Fuels (IF5.3)にアクセプト

“Crystal Growth of Clathrate Hydrate Formed with Carbon Dioxide and Deuterium Oxide: Implications for Hydrate-based Tritium Separation”

2024/04 Journal of Industrial and Engineering Chemistry (IF6.0)にアクセプト

“Characterization of clathrate hydrates with CO2 + 1-propanol or 2-propanol: Implications for flow assurance, refrigeration, carbon capture, and skincare applications”

研究内容 > 天然ガス輸送・貯蔵

天然ガス(主成分はメタン)をガスハイドレートに転化させ,天然ガスの輸送・貯蔵に利用することは,経済性や安全性において優れていると考えられる.現在天然ガスの輸送は,ガスを液化させて行われているが,液化のためには-162℃にまで冷却せねばならず,非常に大きなコストがかかっているのであるが,ハイドレート化して輸送すれば冷却のために必要なコストが大幅に抑えられると考えられる.その一方で,ガスハイドレートの安定した製造や貯蔵には高い圧力が必要となり,ハイドレート利用技術の問題の1つとなっている.

本研究では,より低圧でのハイドレート生成・貯蔵を可能とするために,メタン‐水系に分子の大きな他の物質(大分子ゲスト物質)を添加し,ハイドレートの結晶構造を変化させる(図の構造Ⅰから構造Hへ)事で,ハイドレート化のために必要な圧力低減を目指している.様々な大分子ゲスト物質について,ハイドレート生成に必要な条件を計測し,より圧力低減に優れた大分子ゲスト物質を探している.

研究内容 > 相平衡(熱力学安定性)

クラスレート水和物(クラスレートハイドレート,ハイドレート.以下ではハイドレートと表記する)は低温・高圧の条件下で安定に存在します.ハイドレートが安定に存在するかどうかはその周囲環境がp-T線図上でどこに位置するかによって決定されます.すなわち,周囲環境がハイドレートの平衡状態(ハイドレートとゲスト物質,水または氷が共存する状態)よりも低温・高圧側にあればハイドレートは安定に存在することができます.

ハイドレートを利用した様々な技術を工業的に利用するためにはこの平衡状態がいかなる温度・圧力であるかを知ることが重要になります.例えば,メタンハイドレートを貯蔵・輸送する際には当然,平衡状態に近い状態にすることがエネルギー効率上優れています.ハイドレートの平衡条件はp-T線図上では蒸気圧曲線のように一本の曲線によって表されます.また,この平衡条件はゲストとなる物質によっても大きく変わってきます.そこで,当研究室では様々なゲスト物質についての平衡条件(平衡曲線)を明らかにすることを目的とした実験的な研究を行っています.

研究内容 > 地球環境

クラスレート水和物(クラスレートハイドレート,ハイドレート.以下ではハイドレート)ハイドレートは人工的に生成するものの他に天然にも存在しています.ハイドレートは水(氷)とゲスト物質が平衡条件に比較して低温・高圧の条件下にあれば,水とゲスト物質が単独で存在するよりも安定な存在となります.地球上でこれらの条件を満たす代表的な場所としては海底や極地の氷床が挙げられます.

海底ではプランクトンの死骸をメタン菌が分解することによって生じるメタン(天然ガス)がメタン(天然ガス)ハイドレートの形で大量にあることがわかっています.これらのメタンハイドレートの形で存在するメタンを資源として有効活用することについては資源開発の項で述べたとおりですが,この海底に存在するメタンは地球環境に影響を与える存在でもあります.メタンは二酸化炭素の21倍という大きな温室効果を持つガスであることが知られています.すなわち,海底に大量に存在するメタンがハイドレートの分解によって大気中に放出されれば地球温暖化を招くことになります.現在の地球ではメタンハイドレートが大量に分解し温暖化に結びつく傾向は見られませんが,過去には地球上でメタンハイドレートの分解によって生じた大量のメタンによる急激な温暖化が起こっていることがわかっています.それはおよそ5500万年前に起こったLPTM(Late Palaeocene Thermal Maximum)と呼ばれるもので,この期間では千年程度の短い期間で気温が4~8℃も上昇したことがわかっています.

研究内容 > 結晶成長ダイナミクス

ハイドレートの結晶成長速度は温度,圧力などの熱力学的,流体力学的条件に依存して変化し,結晶の形態もこれらに応じて多様に変化します.下図に二酸化炭素ハイドレート,メタンハイドレートの結晶成長観測画像を示します.ここに示すように,カットされた宝石のように結晶面の綺麗に出た形態から角柱状,樹枝状(デンドライト)など様々な形態の結晶が観測されていますが,これらの成長速度や多様性が発現するメカニズムは解明されていません.本研究では結晶成長速度や結晶形態を実験的理論的に解明して,海底下に天然に存在するメタンハイドレートの集積メカニズムの解明や人工的にハイドレートを製造するプロセスの高度化に貢献することを目的としています.